トピックス

-

ドライ不適応の繊維加工が増え続けている

ドライクリーニングが発明されたのは、1820年代のことです。その目的は、普段着を洗うためではなく、フォーマルウェアーやファッション製品など、デザイン形状や風合いが重要な服飾品のためのものでした。 その当時は、まだ石油化学 […]

-

エコロジー素材ヘンプは大麻草の茎の繊維

夏物衣料にエコロジー素材として人気のあるヘンプという繊維があります。繊維製品の品質表示では「指定外繊維(ヘンプ)」と表示されています。 実は、このヘンプとは、麻薬物質として知られるマリファナやハシシュの原料となる大麻草の […]

-

シミのように見える濡れ効果

白と紺の格子縞に紺のリボンが付いた生地があります。濃紺のリボンに石油系溶剤を垂らすと、溶剤がさっと浸透して、生地にリボンの紺色がシミ出したように見えます。同じようにリボンに水を垂らすと、これも紺色に生地が染まったようにな […]

-

綿素材の普及は鎌倉時代まで日本に無い

●ヨーロッパでは羊のなる木として伝わった ドイツの繊維製品の表示に、”Baumwolle”「バウムボーレ」と表示されているものがあります。Baumとは「木」を意味するドイツ語です。広く親しまれてい […]

-

ファッションの原点は18世紀末パリの情報誌創刊

●ファッション(流行)はマスコミによって拡大 現代のファッションは、ファッション雑誌などの情報メディア(伝達媒体)によって、トレンド(傾向)やブーム(一時的な人気)として服装のデザイン性が普及するということになっています […]

-

フェイクファー素材モダクリルとは?

●アクリル繊維の仲間「アクリル系」 アクリル繊維と言えば、冬の寒い夜に温かなアクリルのマイヤー毛布(上下とも毛羽が表面になるように2枚組み合わせの毛布)や毛と混紡したセーターが代表的なものです。アクリル繊維は、ウール繊維 […]

-

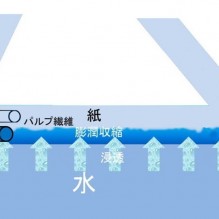

植物系繊維への水の影響の実験

●植物系繊維は水素結合で形が保たれる わかりやすい化学のお話です。 例えば、トイレットペーパーは、なぜ水に入れると溶けたように繊維がバラバラになるのでしょうか? 紙が水に濡れると、なぜ柔らかくなったり、破れやすくなった […]

-

ひと夏の汗はたっぷり衣類に染みついている

●黒いシャツを洗わずに放置したら 夏の暑い日に着用したシャツには、いったいどれくらいの汗が吸収されるのでしょう。 ここに、炎天下を4時間程度歩いた黒いバーバリーの半袖シャツがあります。素肌ではなく、綿の下着を着用していま […]

-

個々の技術の価値を理解していますか

●クリーニングはセットメニュー 例えば背広上下のクリーニングの工程は、ドライクリーニング洗浄機に入れて洗うだけではありません。この作業の中には、受付や工場での検品、簡単なシミ抜き、毛玉やペットの毛羽の除去、プレス仕上げな […]

-

汗汚れの確認と水処理の必要な衣類

●ドライだけでは水溶性汚れは落ちにくい ドライクリーニングとは、本来、天然繊維など水を吸収して変形する性質をもった素材に、影響を与えることなく洗うために、揮発性の油(溶剤)で洗浄する方法ですから、原則的には、水に溶ける汚 […]